宿州市国家级非物质文化遗产项目简介(4项)

一、传统戏剧

(一) 泗州戏

申报单位:宿州市文化局

泗州戏是安徽省主要地方剧种之一,它分部于皖北的淮河两岸,尤其流行淮北地区。泗州戏在五十年代前又称“拉魂腔”。它那独有的艺术形式受到了人民群众的喜爱。

泗州戏是带有鲜明皖北特色的剧种,它的曲调柔和花腔调门多,女腔丰富,多装饰音,男腔豪放朴实,节奏复杂,唱腔变化大。

泗州戏的流传至今已有200多年的历史,它的艺术表现形式具有以下几个特点:

1、 唱腔,泗州戏的唱腔丰富多彩,优美动人,随意性又很强,常常是唱中夹说,说中夹唱。

2、 角色行当,泗州戏的角色行当,不像其它剧种分的那么清晰,主要有大生、老生、二头、小头、丑等几类。

3、 表演,泗州戏的表演受完整的戏曲程式化表演框框影响很少,它的表演具有粗犷泼辣、热烈奔放的特点。有着强烈的地域性舞蹈色彩。

4、 道白,泗州戏使用的语言基本上是皖北方言,道白唱词直白诙谐,口语化、通俗易懂,生活小戏白口用地方方言,袍带戏用方言韵白,唱腔一律用方言。

在戏曲史上,泗州戏已成为具有鲜明地方特色戏曲种类的优秀代表。又经过发展、壮大使之成为安徽省四大剧种之一。

(二)坠子戏

申报单位:宿州市文化局

坠子戏是安徽的稀有剧种,起源于宿州萧县。它是以民间说唱的单口坠子为基础,经过“大扬琴”、“道情班”和“曲艺剧”的过程发展而成。坠子戏以其主奏乐器为“坠子”而得名。

坠子戏是脱胎于民间说唱的一个新兴稀有剧种,又是一个具有浓郁淮北乡土气息、艺术个性化很强的地方戏曲剧种。至今仍保留一定成度上的说唱艺术的风格。坠子戏的表演,具有浓郁的生活气息,有些表演程式是从当地农民的日常生活中模拟提炼而成的,具有较强的乡土化色彩。

坠子戏的说与唱结合得非常自如,加上主奏乐器坠胡的音区、音色非常接近人声,它的上、下滑音都能和唱腔浑为一体,更显现了这一剧种唱腔的特点,有着不可替代的艺术感染力。

(三) 淮北花鼓戏

申报单位:宿州市埇桥区文广局

淮北花鼓戏据传溯源于明初。又有记载产生于20世纪30年代。淮北花鼓戏是在安徽淮北地区民间歌舞的基础上发展起来的剧种,它因发源于淮北地区,表演时男角上场背花鼓,乐队伴奏时也以“花鼓”为主乐,因此叫淮北花鼓戏。淮北花鼓戏的原始形式是民间的小型歌舞。劳动人民在农闲季节里籍以自娱,有时在进行这些民间小唱时,伴以舞姿。这些舞姿都是根据民歌的内容,模仿生产生活上的动作编成。后来,在舞蹈上又吸收一些民间杂技,如“四门八叉”、“顶人”等,使舞蹈加强了动作性,更加吸引人。同时编唱了一些有故事情节的小段子,如西厢段三国段等,并渐渐由唱短段到唱长段,从一人单唱到两人表演(一丑一旦都由男子扮演)。后来,又经过花古戏人的长期实践,在内容上改变了唱本故事,开始演唱连台本戏,演员也随之增多,唱腔及表演艺术逐步提高,到解放后,达到了丰富多彩,日益完美的地步。淮北花鼓戏的唱腔哀婉缠绵,低徊流转,表演艺术能生动形象地表现淮北劳动人民的豪放、热情强悍的性格特点,显得粗犷、奔放而又朴实、诙谐。

二、杂技

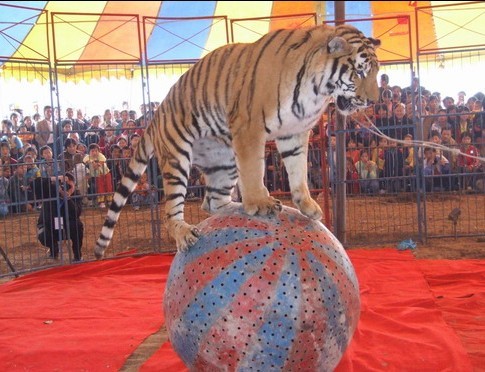

(一)埇桥马戏

申报单位:宿州市埇桥区文广局

埇 桥区马戏艺术源于自己探索钻研而成,因此无论在驯兽和表演方面,都具有独特的地方特色。在近几年,由于演出手段的现代化,原有的地方音乐、地方方言和地方的幽默滑稽逐渐与现代的表演艺术和技巧相融合,推动了演出技能向更高水平发展,但在驯兽方面,仍然保持着古老的特色,特别是一些老艺人,驯兽技能非常强,一夜成形,一个星期出新的节目屡见不鲜,驯兽技能一直在马戏界享有很高声誉,许多驯兽师在业内被誉为“马戏奇人”。

埇 桥区马戏艺术的表演,大多保持着集杂技、马戏、魔术、滑稽为一体的演出方式,因此,许多演员不仅有扎实的杂技功底,而且一专多能,都有几手表演绝活。由于大多数演员都是从小训练,是上辈传下辈,从小耳濡目染,都有很高的表演能力和善变的特点,而且地方上豪迈、热情、细腻、豁达、义气的性格也能被充分融入马戏艺术之中,所以多少年来,从开场锣鼓,到方言开场,从滑稽特点,到演出的剧目,往往被人称作“一看便知是宿县的”。因此可以说,一部马戏艺术,融合的是埇 桥的各种文化艺术。